40

『三方よし』を実現する仕組みを作る

40

『三方よし』を実現する仕組みを作る

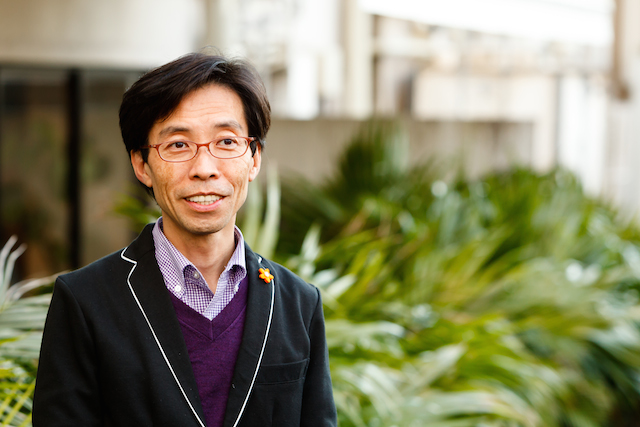

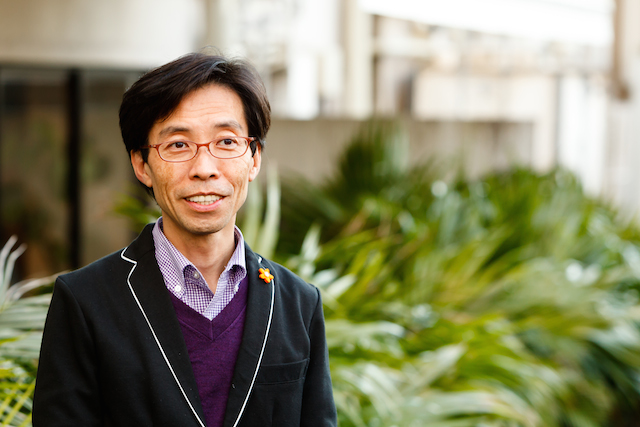

今月ご登場いただいたのは、地域活性プロデューサーとして活躍する株式会社クリップ代表取締役・島田昭彦さん。出身地である京都の伝統産業の再生を目指し、京友禅×アロハシャツなどユニークなコラボを多数手がけた他、現在はさまざまな地域の活性化案件を手がける。そんな島田さんの企みについて、お話をうかがっていく。

文=前田成彦(Office221) 写真=三輪憲亮

常に目指すのは「三方よし」。作り手、買い手、そして自分自身。関わるすべての立場の人達に、ハッピーをもたらすこと。

「作り手よし、買い手よし、世間よし。僕にとってのマーケティングは『三方よし』を実現するための仕組み作り。マーケティングの視点がないと、結局思いつきで終わったり、二方よしになってしまったり…」

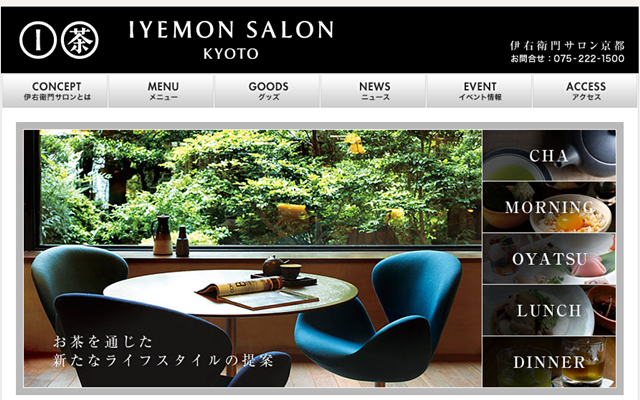

語るのは「地域活性化の仕掛人」として腕をふるう株式会社クリップ代表取締役の島田昭彦さん。島田さんが携わった代表的なプロジェクトは、例えば2008年にトータルプロデュースしたサントリーの「伊右衛門サロン京都」。「お茶は生活文化をデザインする」というコンセプトのもと「お茶を飲む」という伝統的カルチャーをカフェに落とし込んだ。

「出店の場所探しから開業後の地域の人を巻き込んだプロモーションまで、トータルで手がけました。お茶は茶道で立てるものから、コンビニで買ったり自宅で飲むものまで、日本人の暮らしに幅広く溶け込んでいます。ただし茶道は敷居がとても高く、逆にペットボトル入りのお茶は、とても気楽に飲まれている。その中間の『お茶を楽しむ』という要素が、今の日本人のライフスタイルから抜け落ちている。そんな気がしていました。

伊右衛門サロン京都は、この部分をカバーしようと考えました。立ち上げて9年目になりますが、ここまで延べ160万人に来ていただきました。毎年20万人ずつ増えていますね。自分が生まれ育った京都でこの仕事を手がけることができたのは、とても意義のあることでした。

最もこだわったのは、あらゆる皆さんに親しんでもらうこと。京都に来る外国人観光客も地元の方達も、出資される方も運営される方も、そして僕自身も、どんな時間帯でもふらっと行けて、みんなが楽しめる。そんな空間を目指しています。この考え方は、すべてのプロジェクトに共通していますね」

そんな島田さんが3年前から手がけているのが『尾道新開Bishokuプロジェクト』。広島・尾道市の新開(しんがい)という小さなスナック街を再生する試みである。

「"Bishoku"とは『美しい食』という意味もありますが、Biは尾道の『尾』、つまり『尾道の食』という意味も込めています。瀬戸内海と山に挟まれた尾道は、海の幸と山の幸が豊富な素晴らしい土地。有名な尾道ラーメンだけではないこの土地の食を生かし、古くからある新開という一角を、時代に合った新しい形に変えていこうというプロジェクトです。

こちらは、尾道市の平谷市長からご相談いただいた案件。新開は200~300m四方にスナックやバーが集まっている場所で、昔はすごくにぎわっていました。しかし時代の変化とともに閉める店が増え、その後になかなか店が入らない状態が続いていた。そんな新開を再生しつつ、以前よりもいろいろな人が来れるようにするには、どうすればいいのか。

そこで考えたのが、スペインのサン・セバスチャンという街をイメージして、食文化をブリッジに、食の充実した回遊性の高い街を作ること。新開に、地元のいい食材をふんだんに使った尾道オリジナルピンチョス(小さく切ったパンにおつまみを載せたアペタイザー)を作ったり、そのオリジナルピンチョスを出すバルや居酒屋があったり、それを楽しみに訪ねて来た人達に巡ってもらってはどうか、といったアイデアを、初めてお会いしたその場でご提案しました。サン・セバスチャンにはかつて行ったことがあるのですが、海の幸も山の幸も豊富で、世界一、美食家が集まるといわれる街。尾道とは、地形など共通点も多く、美食家が集まる街になれればいいなと思いました」

こういったプロジェクトを手がけるに当たり、島田さんが決めていることがある。

「まず、なるべく決定権のあるトップと会うこと。やはり、何かを変えたいという切実な思いを実際に持っているのはほとんどの場合、決定権のある方。そういった方とお話しするのが最も早い。そして、その方にワクワクしてもらいたい。こういったプロジェクトを成功させる秘訣やコツがあるとしたら、一緒にやる人の気持ちに火をつけ『この人と一緒に仕事すると面白そうだ。楽しい結果になりそうだ』と感じてもらうことでしょう。

そしてもう一つが、相談を受けたその場で具体的な提案をすること。『持ち帰って検討します』ではダメ。必ず、何かしらの提案をする。多くの場合、実際にお会いするまで、相手の方がどんな課題を抱えているのか、わからないもの。それでも、今まで得た知識や経験を駆使して提案します」

相手の課題を知ったその場で、相手の気持ちに火をつけるような提案をする。そのための引き出しは、雑誌編集者時代から培ってきたものだ。

「僕は雑誌『Number』の編集を10年やっていました。実はあの雑誌は、スポーツの結果のみを追いかける媒体ではありません。スポーツの勝った負けたを知りたければ、今はインターネットですぐにわかりますよね。Numberはそうではなく、勝敗に至るプロセスや選手の生い立ちや背景や文化について掘り下げるなど、スポーツを雑誌ではありますが、非常に多角的な内容に仕立てられています。

勝った負けただけでなく、さまざまな国の文化、そしてアスリートの生き方を深いところまで掘り下げる。それにより、読者に何かしらの気づきや、生きるヒントのようなものを得てもらう。その目的で、あの雑誌は作られています。そのため、編集者にはスポーツに限らぬ広範な知識が必要です。

あの雑誌の構成は、マーケティングによるものだと思います。読者が知りたいことに忠実に、素人目線というか、スポーツおたくではない人でも楽しめるように作っているから、スポーツ好きな人から離島のおばちゃんまでが、幅広く興味を持てる。だからこそ、専門誌の何倍もの部数を売り上げる。

例えば『オフサイドトラップ』の意味を知らずとも、Numberのサッカー特集は読むことができる。マニアックな知識は二の次で、間口の広い所をしっかりとらえることを大事にしています。例えばヨーロッパで活躍する日本のサッカー選手が、なぜその国でサッカーをしているのか。どんなものを食べて、どうやって体力をつけているのか。そういったことを、皆さん知りたいですよね。スポーツ専門誌は何でも徹底的に掘り下げる傾向がありますが、大事なのは、読者の知的好奇心にどこまで寄り添えるか、横に広げ普遍的なテーマに迫るにはどうするか、を考えることだと思います」

実はそのスタンスは、京都の伝統産業の再生や全国の地域活性案件を多数手がける今も変わらない。

「僕がやっていることは、実は当時と同じ『編集』です。かつては紙媒体という平面を編集していましたが、今は伝統産業の再生やカフェ、動物園、ホテル、街など、立体的なものを編集しているだけ。編集者的な発想は、これまでもこれからもずっと変わらない。今の自分をつくってくれたのは、間違いなくNumberにいた10年間です」

次回Part.2では、島田さんのこれまでのキャリアについて掘り下げていく。

1964年京都府出身。着物に家紋を手描きする紋章工芸職人の家庭に育つ。大学卒業後は日経BP社を経て、文藝春秋のスポーツ総合誌『Number』編集部に10年間在籍。多くのアスリートの取材を行う。

2005年に「京都、日本のモノ、コト、文化を世界に、世界の人を日本、京都に」をキーワードに、ヒト、モノ、コト、文化をコラボレーションしブランディングする企画会社、株式会社クリップを設立。伝統とモダンをキーワードに、京友禅×アロハシャツpagongなどのユニークなコラボ商品の他、「伊右衛門サロン京都」、デザインホテル「The Screen」、「尾道新開Bishokuプロジェクト」や京都市動物園のリノベーションなど、多数のプロジェクトを手がける。

※ 会社、役職、年齢など、記事内容は全て取材時のものです