Vol.1

「オンガクの明るい未来;マーケティングは音楽を救う?」

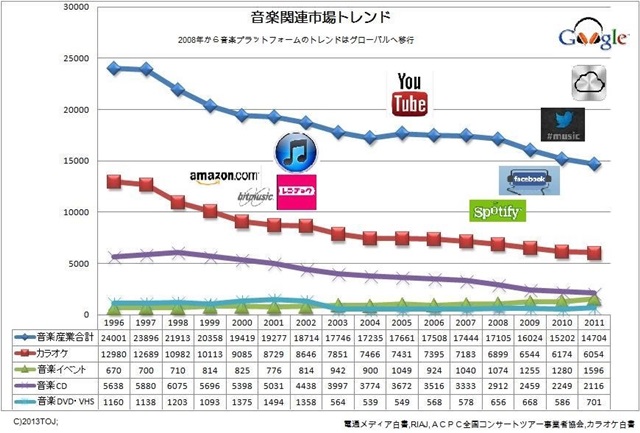

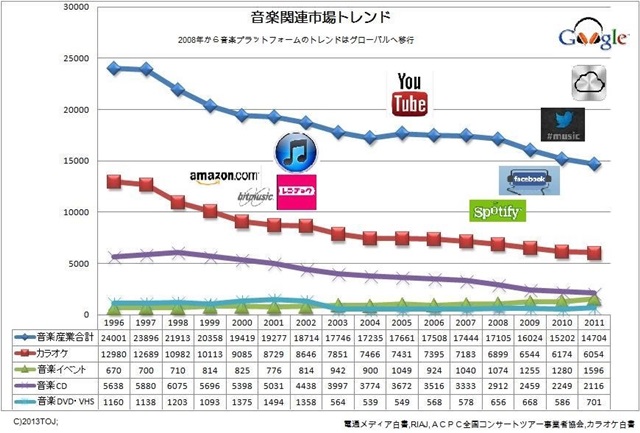

21世紀カウントダウンの1999年、日本で最初の音楽配信プラットフォームbitmusic(※1)が始まる少し前、グローバル音楽メジャー各社はCDによってデジタル化された厖大なコンテンツ資産をネットでどう金に換えるのかを、全世界のオンラインマーケティングヘッドを集めて模索していた。

当時はまだ国内で500万枚を超えるヒットが出る中、市場も約6000億と今の倍、こうした中で、ヒットメーカーのスーパープロデューサー、フィジカル(※2)営業が絶対的チカラを持つ一方で、英語を話し、IT、マーケティングの事がわかるオンラインスタッフは社内でも浮いていて、社内よりもメーカーや業界を超えて飲み歩いていた。

会社的には外資系メジャーではニューヨークやロンドンからこれからはネットだとプッシュされ、無視するわけにもいかず、一方でフィジカル営業からは余計なことをしてCDが売れなくなったらどうすんだよ!というカンニバリズムに対する国内の反発が根強くあった。

そこから10年あっという間にiTunesがフィジカル売上を追い抜き、フィジカル市場は世界的に後退するなかで、日本だけはCDが売れなくなった分を着うた(デジタル配信)がカバーするという逆転が起こる訳だが、そこの詳細は他の機会にゆずることにしよう。

CD(フィジカル)が配信(デジタル)に逆転された2006年

CD(フィジカル)が配信(デジタル)に逆転された2006年

しかし本当の問題はこうしたレコード会社のデジタル化を後押しした米国発信のITバブルと国内フィジカル市場の衰退が同時に起こったことだろう。1990年後半までの音楽好景気は1999年ITバブルが日本に上陸したことで後退に転じ、リストラの嵐が吹き始める。この後、2000年に今度はアメリカでITバブルが弾け、その事が結果的に日本を世界一の音楽ソフト市場に押し上げる土壌をつくることになるのだが…。

ちょうどこのちょっと前に、ドコモがPHSを使った音楽配信プロジェクトを始める。後の3G着うたにつながるモバイル音楽配信を新しい音楽流通チャネルと位置付ける一方で、外資系メジャーは外資系コンサル会社を使いリストラ[構造改革]を始め、外部からマーケティングやIT系の人員を拡大する。

そして同時にこのリストラはレコード会社の優秀なプロデューサーやA&Rを外部ITコンテンツ企業へ流出させた。金のかかる制作部門はコストカットの最初のターゲットになった一方で、制作を外部に委託し大手レコード会社は流通会社としての機能を強めていく。

今までプロダクトアウトだった音楽ソフトは日常品と同様にマーケットインの思想が徐々に浸透していく。この頃からの制作機能を擁する会社は企画制作と流通を分社化するトレンドが現在も続いている。

オンガクはマーケティングでヒットするのか?

これが当時の最大のパラドックスだった。当時はフィジカル営業でさえ、販促コストを最大にすれば、ミリオンヒットは創れるというプロダクトアウト思考がまだ残っていた。残念ながら、この時点で音楽産業はマーケティングコミュニケーションの意味を理解していなかった。宣伝は制作の側におかれ、営業はその名のとおり流通チャネルのアカウントとして販促費を割り振った。そして社内では外部コンサル、A&R、宣伝、営業を切り離した不毛な会議が続いた。

そもそも当時の音楽マーケティングを4Pの概念から見てみると、製品(PRODUCT)は当時、完全なプロダクトアウトであり、“ここのサビは頭に持ってきた方がいい。このジャケットデザインは音楽にあってないよ!“などはA&Rの専権事項であり、ユーザーというよりはアーティストを向いていた。

流通(PLACE)価格(PRICE)は再販価格維持制度に守られ完全にフィジカル既存流通ありきであった。

マーケティングコミュニケーション機能を持つ宣伝(PROMOTION)もドラマ、CMタイアップ、ヘビーローテーションといったプロダクトアウトが主流でマスメディアとどう組むかが殆ど全てであった。

ユーザーとのコミュニケーションはCDに封入されたアンケートハガキくらいで、ファンコミュニケーションはまだまだビジネスとしては成熟していなかった。この時点でSNSやLINEなどといったソーシャルグラフを活用したコミュニケーションツールは存在しなかったのでその意味では当然であるが。

2006年から音楽プラットフォームのトレンドはグローバルへ移行

2006年から音楽プラットフォームのトレンドはグローバルへ移行

マーケティングでヒットが出れば苦労しないよ!俺たちは夢を売っているんだよ。

誰もが良い音楽には、時間も金がかかり、手間をかけて作った音楽は今までのやりかたでちゃんと売れば売れる。そんな時代だった。

ネットマーケティングは、当時オンラインマーケティングと呼ばれ(当時はまだPCネット全盛)MYSPACEな どアーティスト発信でダイレクトにユーザーへ情報・音楽・映像が届けられることが、レコード会社にも脅威を与えていた。そこではメジャーデビューというフィジカル流通の機能を根底から否定する新たなネット流通のパンドラの箱をあけてしまう。

さらにフィジカル商品をネットで売る AMAZONが登場。そして殆どの洋楽をいつでもどこでも入手できるiTunesが市場を席捲、外資系メジャーはリテイルを諦め、どんどんネットにコンテンツを解放していく中、日本だけは数々の著作権管理団体や複雑な権利処理などがハードルとなって、欧米と異なる市場を形成していく。レコチョクはまさにそうした日本独特のレコード会社自らがデジタルストアを運営し、JPOPを大量にモバイルに供給し800億市場をつくりあげた。

フィジカルから500万枚ヒットが消え、代わりにデジタルで500万ダウンロードが登場する。

デジタル配信が始まった当初はまずCD発売後2週間経って配信が始まるという、どちらかというとCDのプロモーション目的の色彩が強かった。しかしレコチョクで短いサイクルでのミリオンダウンロードが連発するとレコード会社も戦略をシフトする。

着うた市場という独自の流通プロダクトバリューチェイン(コンテンツホルダー→プロバイダー→通信キャリア→ユーザー)では、その収益の入り口をキャリア課金で電話代と一緒にしたことによるマイクロペイメントシステムの中で市場を急拡大させていった。10代ユーザーにも手の届く1曲300円という価格も大きかった。一方で月の着うたの支払いが数千円を超えるヘビーユーザーに違法配信サイトという落とし穴が待ち受けていた。

着うたの絶頂期のマーケティングは2パターンあった。1つはその名の通りウタ物を満を持してミリオンダウンロードを飢餓状態で出していくパターン、もう1つは複数バージョンをどんどん量産していき累計で稼ぐパターン。着うたというプロダクトは長くて2週間で書き換えられ、ストアもランキングが目まぐるしく変わるコモディティとしての性格を強めていた。レコチョクは市場の肥大化に合わせてメガストアから専門フロアを増床していく。レコチョクはタワーやHMVに匹敵するメガストアと専門店を併せ持つ巨大流通を強固にし、レコード会社はレコチョクMDにいかに新曲を上位ランキングに押し上げてもらうかが仕事になった。

ところがその着うた800億市場はスマホの普及と同時に急激に衰退する。スマホは従来のキャリアの公式コンテンツサービスのプライオリティを下げるとともにiPhoneがスマホのフラッグシップとして市場を席捲することで同時にiTunes、iPodの音楽機能は1台に集約され、その間国内コンテンツホルダーは欧米のスポティファイやサブスクリプション、ストリーミングサービスの上陸を見据え日和見を始める。そうした作り手の都合はスマホユーザーをGREEやLINE、パズドラという新たなF2Pに向かわせた。

では、音楽というコンテンツは生活者の中でポテンシャルを下げてしまったのか?

同じようにカラオケ市場も縮小を続けているが、ライブ市場はV字回復を成し遂げている。むしろライブやファンクラブといった高額消費は伸びている。ここまで音楽の市場をフィジカルとデジタルという作り手の都合で分けてきたが、その市場そのものに作り手は常に後追いだった。大きな日本の成功モデルの着うたでさえ、プロダクトアウトは変わらなかった。

では、音楽ビジネスにおいてマーケティングコミュニケーションは進化したのだろうか?

ソーシャルテクノロジーと市場変化、そしてユーザーの音楽消費行動の変化を捉え、最先端マーケティングと商業音楽の本質を次回以降見ていきたいと思う。

ホントにマーケティングでヒットは創れないのか?

これが次回のテーマである。

商業音楽で忘れてはならないのは音楽はENTERTAIN(楽しませてくれる)、EMPOWERING(元気づけてくれる)、EXCITING(気分をアゲてくれる)なものである。

そしてそれが工業製品と違って人が創るものであり、テクノロジーがそのクオリティと流通に大きく関わっていることである。この本質を抑えず現象面だけを追っかけると隘路(あいろ)に迷い込むことになる。

bitmusic(※1);

SONYが1999年にスタートした国内初の商業音楽配信サイト。独自のファイルフォーマット、DRMに対応したためにミュージシャンからは反発も強かった。まだブロードバンドネットが普及しておらず、1曲ダウンロードに5分以上も要するなど、UXでも不満は多かったがメモリースティックWALKMANというSONYが全世界を席捲しWALKMANのDNAの流れを組んでその後このコンセプトはアップルによってグローバルに洗練されITUNEへの流れを作った。

フィジカル(※2);

音楽不況が本格する中でグローバルにデジタル配信に対して物理的メディアCD,DVD,BDなどをフィジカルと定義していた。もともとはパッケージと呼ばれていたが今はだれもがフィジカルという。フィジカルと会議で言いながら日本からは消滅したお茶の間などを混在させるのもこの業界の特徴。

(続く)