47

自分だけのポジションを探し、そこに収まる

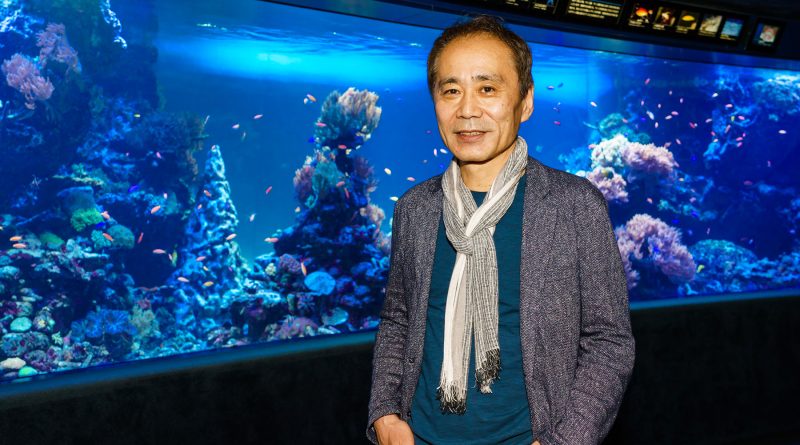

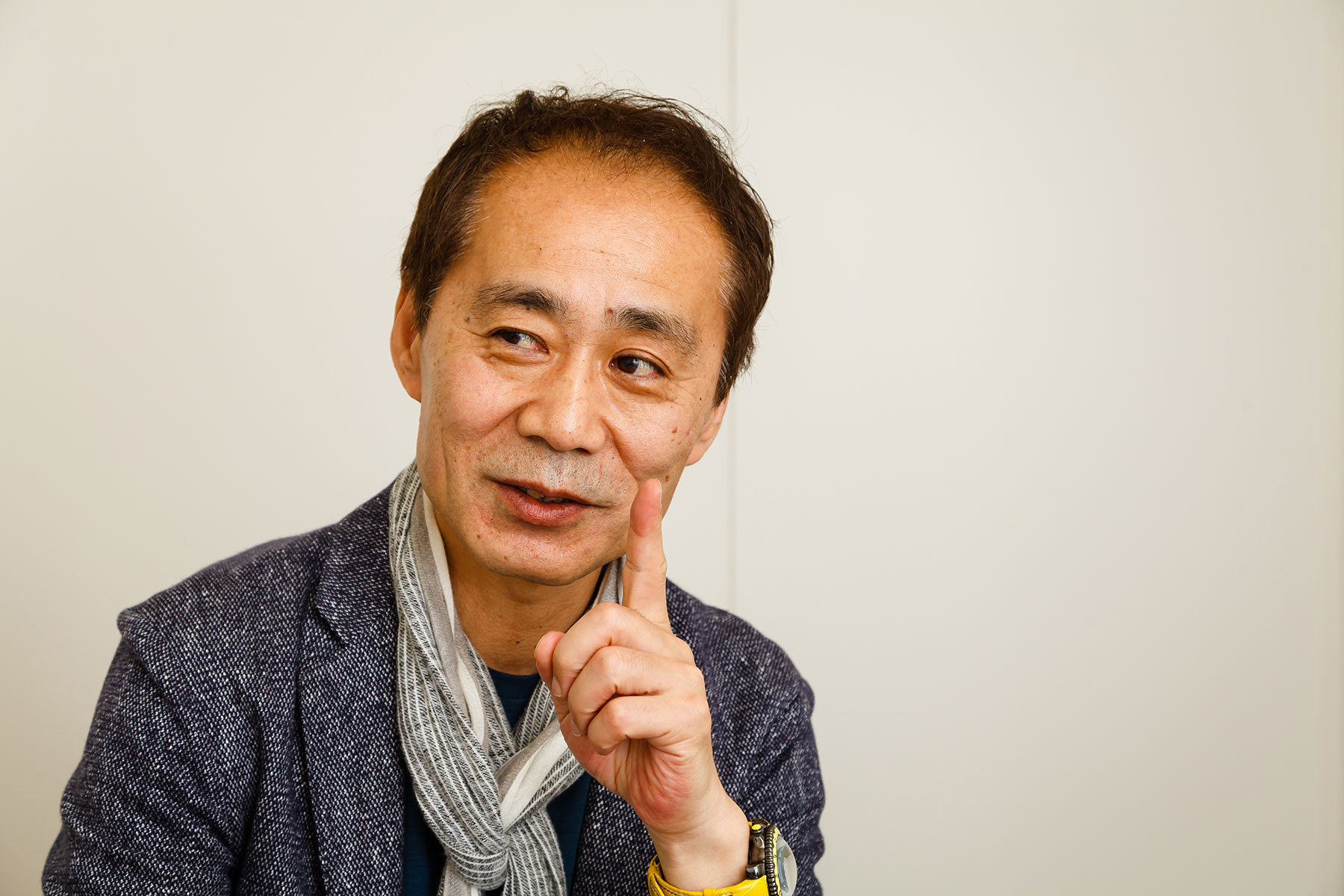

日本各地の水族館で開業・リニューアル時の展示施設のプロデュースを手がける中村元さん。フリーランスの「水族館プロデューサー」である彼の仕事はなぜ成功するのか。水族館を独特の顧客目線でマーケティングする中村さんのアイデアの源を探っていく。

写真=三輪憲亮

中村さんは水族館のプロデュースを行う時、弱点を起点にアイデアを膨らませていく。"弱者の戦略"という独特の目線を持った原点は、幼少期にある。

「小学生のころにあったのは『女の子にモテたい』という気持ちばかり(笑)。でも、僕は天才でも秀才でもありません。クラスにはいろいろな天才がいましたが、スポーツの才能がある奴が一番モテる。足が速かったら、野球が上手ければ、めちゃくちゃモテる。でも僕は運動が得意ではなく、足はめっちゃ遅かった。それが嫌で一所懸命走る練習をしたけれども、ぜんぜん速くならなかった。でも、そこから気づきを得たんですね。

小学校に入学する直前の運動会でした。翌年1年生になる幼稚園児が全員で6年生の元に走り風船やお菓子をもらう、という競技がありました。足が遅いから恥ずかしいなあ、と思っていたら、親戚のおじさんが『生卵を飲んだら、足速くなるで』と(笑)。もちろん、飲みましたよ。運動会当日に、朝から二つ。そうしたら走る直前にお腹を壊してしまって(笑)。スタート前にトイレに駆け込んで用を足し、出てきたら、みんなもう走り終えたところ。僕はたった一人で走る羽目に…。

そうしたら僕の姿を見て、みんなが大ウケ。『あんた何しとったん? すごいなあ!』と言ってくれた。その時に『これ、イケるやん!』とピンときた。正直、足を速くするのは難しいけれど、人と違うことをすればウケる。つまり弱者でも、弱点の使いようでモテることがあるってわかった。

弱者で努力も嫌い。そして手っ取り早くモテたい。そのためにはどうしたらエエかを考える。これが私の"弱者の戦略"の原点です(笑)。クラスで目立つのは足が速い奴と勉強ができる奴。僕は勉強はそれほどでもないし、もの覚えが悪いから一番にはなれない。それならば、自分だけのポジションを探し、そこに収まる。無意識のうちにニッチな道を探していたんです」

高校生になると、もともと本が好きだったこともあり、将来はメディア関係の仕事に就いて、人に何かを伝える仕事をしたいと考えるようになった。そして大学では、マーケティングを専攻。

「経済学部経営学科でしたが、学んだことは何一つ記憶に残っていません(笑)。そもそも授業に出ていないのですから、当たり前。マーケティングを専攻したのも『成績が悪くても卒業させてくれる』という評判の先生がいたから、というだけの劣等生です(笑)」

そして大学卒業後、鳥羽水族館に就職。

「メディア系の企業に入れず、正直あまり気乗りしなかったのですが、地元の鳥羽水族館に入りました。実は入社する時に思ったんです。『よく考えたら、水族館も立派なメディアやん』って。そもそもメディアの世界には優秀な天才がたくさんいる。作家にコピーライター、ニュースキャスターなど、すごい人達ばかり。その中で、才能がなく秀才でもない自分がトップになれるわけがない。でも鳥羽水族館ならば、ライバルはきっとおらん。そう思って入社したら、見事に誰もいなかった(笑)。

海洋生物の専門知識はありませんでしたが、志願して飼育係として働き始めました。飼育をわかっていないと水族館の経営はできない、と考えていたからです。入ってすぐに気づいたのですが、他の飼育係はみんな水産学部や海洋学部を出ていて、魚や海洋生物の名前は学生時代から何でも知っている。まるで図鑑みたいな知識量がありました。でも僕は、魚の名前すらまともに覚えられない。そもそも無理に決まっているんです。記憶力が悪い上に、興味がないわけですから(笑)。だから、彼らには絶対勝てないと思いました。

それでも勝つにはどうしたらいいか。知識を克服しようとすれば、いつまでも負け続ける。それならば弱点を克服するより、弱点の特徴を生かした方がいい。その特徴とは『顧客目線で考えられる』こと。海洋生物が大好きな人はたいてい、自分の知識をすべて披露せずにはおれません。そして、自分以外のみんなも魚が大好きだと本気で思っている。つまり一般の人から、感覚が少しずれている。それに対して、当時の水族館で、カスタマー起点で物事を考えられる人間は僕だけ。これは、今も変わりません。日本中の水族館の中で、自分だけがマーケットを理解している。思えば大学時代、マーケティングの授業で一番の劣等生だった自分が、ここではトップだったのです」

自分の特徴に気づき、誰よりもお客さんの気持ちを考えた。そして来場者の行動をつぶさに見ることで、さまざまな気づきを得ることができた。

「実はお客さんは、魚の名前をそれほど気にしていない。たまに聞かれるので答えても、次の水槽でもう忘れている。ちょっと気になったから聞いてみた、という程度のことです。それにより、お客さんのほとんどは一匹一匹の魚の種類を見に来たのではなく、水中世界を楽しみに来ていることがわかってきた。

そして水槽の上にある解説板も、ほとんどのお客さんは読んでいませんでした。入ったばかりのころ『魚のことはわからなくても、文系だから文章を書くのは得意だろう』ということで、解説板を書くことになったんです。どんなお客さんが解説板を読むのかを知るため、解説板が並んでる所をずっと見ていたんですね。すると、1時間経っても1人も読まない。2時間経って、ちらっと読むだけの人や、最初だけを読む人が少し出てきた。そんな程度でした。2時間以上見ても、すべて読む人は1人もいませんでした。

つまり、解説板はそれほど必要ない。それでも書くとすればどうするか。思ったのが、文字数は200字以内にとどめようということ。お客さんがぱっと見るだけで何となく理解できる文字数というと、それぐらいが限界だと思いました。読むのではなく、見るというイメージ。それでも100人に1人~2人のためのものですが」

この解説板の調査をきっかけに始めたのが、ランダムに決めたお客さんの後ろに、入り口から出口までそっとついて行く、というトライアルだった。

「解説板をどう見ているかを知るために、お客さんについて行ったら大きな発見がありました。じゃあ、最初から最後までついて行けば、もっとすごい発見があるのではないか。そう思い、やってみました。すると驚いたことに、ほとんどの人が全部の水槽のうち半分も見ていなかったんです。

そして、この調査をしばらく続けてわかったのが、見る水槽と見ない水槽とがあること。ほとんどの水族館は、最初の展示がすごく混みます。入館した人がみんな真剣に、時間をかけて見る。さっきお金を払ったばかりやし元を取りたい。真剣に見なくちゃ損だと思っている。でも見ていくうちに疲れてしまい『さっき似た感じの水槽を見たなあ』となって飛ばすようになる。これが多くのお客さんの行動です。

当時はたいていの水族館が、最初はしょぼくて徐々によくなり、最後にすごい水槽を置いていた。考え方としては遊園地のライドやテレビ番組と一緒。最後に一番すごいものが来る。でも水族館のように、体験しながら自分の足で見ていくものについては、そうじゃない。そこに、サプライヤーとカスタマーの意識のズレがあると思いました。

最初のめちゃくちゃ混んでるけれどショボい水槽を見て疲れてしまい、最後の一番いい水槽をちゃんと見られなかったら、満足度は低いに決まっている。お客さんの立場になってみただけで、今までの水族館の常識がすべておかしいことが、はっきりとわかりました」

最終回となるPart.4では、中村さんが現在手がけるさまざまなプロジェクトについて、話を聞いていく。

※ 会社、役職、年齢など、記事内容は全て取材時のものです